学習言語と生活言語

今回のひのき通信は「学習言語」と「生活言語」について考えて見ます。

この言葉、お聞きになったことがあるでしょうか?

もともとは母語でない言葉で教科学習をする子供たち(留学生、海外赴任家庭の子女、移民の子女etc)とか言語障害のある子たちの教科教育について考えるためのものなのだそうですが、いまでは広く一般の生徒の教育を考える場面にも適用されています。

もともとは母語でない言葉で教科学習をする子供たち(留学生、海外赴任家庭の子女、移民の子女etc)とか言語障害のある子たちの教科教育について考えるためのものなのだそうですが、いまでは広く一般の生徒の教育を考える場面にも適用されています。

言葉自体が一見普通名詞のようで特別な意味など持っていないようにも見えますが、教科学習の場面を説明する「術語」として捉えてみると、問題の輪郭がはっきり見えてくる、とても分かり易い概念になっています。

言葉自体が一見普通名詞のようで特別な意味など持っていないようにも見えますが、教科学習の場面を説明する「術語」として捉えてみると、問題の輪郭がはっきり見えてくる、とても分かり易い概念になっています。

こんな仕事をしているにも関わらず、筆者がこの言葉を知ったのは恥ずかしながら最近のことです。まだまだ浅い知識しかないのですが、大変面白い、大切な考え方だと思いますので、今回の記事で、何とかその一端でもお知らせすることができればと思っています。

小・中学校で生徒たちは2種類の言語を使って学校生活を送っています。「生活言語」と「学習言語」です。

生活言語は日常生活で使用する言語で誰もが自然に身に付けることができます。それに対して学習言語は教科学習で使用する言語、つまり教科書で使われている言葉です。学習言語は教科の内容を伝えるために長い年月をかけて作られた人工的な言語で、新聞やネットの解説記事などもこの言語に準じて書かれています。

同じ言葉でも教科学習の際には日常生活で使用する時とは異なる意味を表わす場合があります。

たとえば(会社ではたらく→磁力がはたらく)、(友人と向き合う→災害と向き合う)。いずれも前者が生活言語、後者が学習言語です。

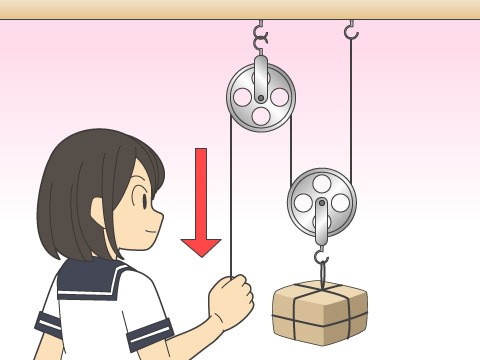

筆者なども理科の授業で「仕事」を扱う際、

「君たち(生徒のことです)は、日常生活では「お父さん、あした仕事?」とか「いま仕事中」とかいろいろな意味で使うだろうけど、理科で使う場合は「仕事=力×力の向きに動いた距離」で計算できる量なので、しっかり理解しておいてね」

などと説明しています。

また、言葉によっては学習の現場でしか使わず、そもそも日常生活では使わない言葉もあります。たとえば「任意の2数について以下のことがなりたつとき」なんて言い方、日常生活では決してつかいませんよね。

教科によっても学習言語は異なります。

国語の長文読解はとても良くできるのに、算数・数学の文章題になるとからっきし。逆に、算数・数学の文章題は軽くこなすのに、国語の長文読解はとても苦手、などと云うことが良くあります。

これは国語では学習言語をうまく習得できたのだけど、算数·数学ではそれが出来ていない、あるいはその逆、と考えればうまく説明がつきます。

算数の文章題が苦手なお子さんの保護者の方から「もっと本を読ませた方が良いのでしょうか?でも本が嫌いで…」というご相談をいただくことがあります。

ご想像のとおり、文学作品をたくさん読ませても算数の文章題の読み取りにはほとんど効果はないでしょう。こんなとき、以前は「算数には算数独特の言い回し·用語があり、独特の場面設定があるので、それを読み取らないと難しい」などと云う言い方をしていたのですが、これも「算数・数学の学習言語を意識して、これをしっかり習得しましょう」と言った方がより課題がはっきりするように思います。

先日も中学生の数学の授業で

「連続する3つの整数」の「大きい方の2数」と「小さい方の2数」という文言が出てきました。何人かの生徒が「意味が分からない」と言うのですね。確かに、初めてこうした言葉に接すると何を言っているのか分からないかも知れません。

具体的に言うと「連続する3つの整数」とは例えば「17,18,19」などの数で、「大きな方の2数」とは「18,19」、「小さい方の2数」とは「17,18」であるわけです。

わたしも初めてこうした文言が出てくる場面では、上記のような具体例をいくつか挙げて、かなり詳しく説明するようにしています。ただ、このときの生徒たちは中3でしたので、中1でも中2でもこうした文章に既に接しているはずですから、私の方も「おいおい、今頃何を言っているのだ」と言う反応になるのですが、質問してきた生徒たちは中1、中2のときに特別な言い回しであるという意識を持たずに読み聞きして、その単元が終わるとともに記憶から消え去ってしまったのでしょう。学習言語は、ちょっと聞いただけでは特別な意味を感じ取れない用語だったりすると、意識しないと中々定着しないようです。

学習言語は算数・数学で顕著かもしれませんが、もちろん他教科にも出てきます。7年ほど前にベストセラーになった「Al vs. 教科書の読めない子供たち」という本をご存知でしょうか。その著者である国立情報研究所の新井紀子先生の新しいご著書「シン読解力」(これもたいへん面白い本でした)のなかに社会科の例が出ていましたので、ご紹介しましょう。

社会科に特有の学習言語を習得していないと、文章が正しく読めないと云う例です。

「山形県は盆地が多く、夏は暑い」

「山形県は盆地が多く、花笠まつりで有名だ」

前者は「山形県は盆地が多いため、夏が暑い」と因果関係を表した文章であると読むべきであるし、後者は「山形県は盆地が多い。また山形県は花笠まつりで有名だ」と単に事実を並列に述べている文章だと述べられたのち、同じ文型でも意味が異なるわけで、「社会科の文脈知識が足りない子が読むと、なかなか読み分けることができない」と新井先生は指摘されています。

学習言語と生活言語は種類の異なる言語です。異なる言語間で「切り替え」が起こることを専門用語で「コードスイッチ」と言います。

例えばバイリンガルの子供は日本人のお父さんには「水」と言い、アメリカ人のお母さんには「water」とごく自然に使い分けるそうですが、彼らはごく自然に「コードスイッチ」を行っているわけです。

例えばバイリンガルの子供は日本人のお父さんには「水」と言い、アメリカ人のお母さんには「water」とごく自然に使い分けるそうですが、彼らはごく自然に「コードスイッチ」を行っているわけです。

学校生活の中では、休み時間に用いる「生活言語」と授業の中で使われる「学習言語」を、授業開始のチャイムが鳴ると「コードスイッチ」して使えるようにしていかねばならないのです。しかも教科ごとに異なる学習言語にスイッチしなければならない。バイリンガルどころではないですね^^

この2つの言語をうまく使いこなす(使い分ける)ことが教科学習においては「できる」「できない」を大きく分けてしまいます。

スムーズにこの違いを身に付けて学習現場で活用できている生徒が「勉強ができる子」に、そしてうまく習得できていない生徒が「勉強が苦手な子」になっていっていると思われます。

幼いころには「この子は利発な子だねぇ~」とじぃじ・ばぁばに目を細められていた子が、意外と成績が振るわない、などと云うことがときどきあります。こうしたとき、学習言語の習得に失敗しているのではないか、と云う視点で見つめなおしてみることが有効かもしれません。

今回は、学習言語について考えてみました。いかがでしょうか。一見何でもない普通の言葉が大きな意味を持っていることがお分かりいただけたのではないでしょうか。

筆者なども今後の自分の授業に活かしていこうと考えている次第です。

もっと具体的なことが知りたい方・実際にご相談をご希望の方は、

下記よりお申し込みください