探求学習って何だろう

皆さんは「探求学習」という言葉をお聞きになったことがあるでしょうか。

2020年度の小学校を皮切りに2021年度は中学校で、そして2022年度~2024年度に高校で施行された新しい指導要領のキーワードのひとつです。

今回は、この探求学習について少し探求してみましょう。

そもそも「探求」って、どういう意味でしょう?広辞苑によると「ある物事をあくまでさがし求めようとすること。探索。」とあります。

また、文部科学省による探求学習の説明には『「探究」とは、実社会や実生活の中から問いを見いだし(高校編では、「実社会や実生活と自己との関わりから問いを見いだし」となります)、自分で課題を立て、情報を集め、整理・分析して、まとめ・表現する学習活動のこと』とあります。

つまり探求学習とは「社会や日常生活の中にある問題について、主体的にその問題の本質を見極め、自ら課題を立てて、その解決に至る道筋を考究しようという学習」のことです。

小中学校では「総合的な学習の時間」で、高校ではその名も「総合的な探求の時間」で探求学習が展開されています。

高校では教科学習にも探求が取り入れられ、「古典探求」「地理探求」「日本史探求」「世界史探求」「理数基礎探求」「理数探求」の6科目が新設されています。

また2025年度から新しい指導要領の下で実施された「共通テスト」においても地理歴史の教科で「地理総合、地理探求」「歴史総合、日本史探求」「歴史総合、世界史探求」と云う3科目が新設されました。

このように「探求」という言葉は、新しい指導要領の通奏低音のようになっている、と言っても過言ではないでしょう。

今回の記事では、主に「総合学習」としての「探求」について書いています。高校での教科学習に導入された「探求」については次回以降の記事で考えてみたいと思います。

さてその「探求学習」実は今に始まったことではありません。その嚆矢は今から約25年前の1999年京都市立堀川高校と言って良いかもしれません。

堀川高校では1999年度から「探求科」を設置し、探求授業に取り組みました。その結果、1期生が大学受験を迎えた2002年度、前年の国公立大学現役合格6名から、何と106名に実績を伸ばし「堀川の奇跡」と呼ばれました。

探求学習は、何も受験のための学習ではありません。むしろいわゆる受験勉強とは真逆の取り組みなのですが、自分で考え考究する学習習慣を身に付けた高校生たちは、大学受験においても大きな成果をもたらした、というわけです。

1999~2002年度と云うと、いわゆる「ゆとり教育」がはじまり、「総合学習の時間」が導入され、全国の学校で様々な取り組みがなされていました。

そのなかで大きな成果をおさめた活動のひとつでした。

当時の校長で「探究学習」を立ち上げた立役者のひとり荒瀬克己先生は、朝日新聞の取材にこう応えておられます。

1999年4月、堀川高校は「探究科」を新設。探究型の学習をカリキュラムの軸とする学校として再出発した。中心になる授業は「探究基礎」。容易に解の出ない問いに向き合って自分で何とか答えを導き出す。この過程を「探究」と定義した。

(中略)

すべては君の「知りたい」から始まる。わたしたちは繰り返しそう伝えた。「こうしたい」という思いや意志が、学習意欲を喚起する。生徒のなかで学びたい気持ちが始動する。生徒自身の未来が開かれていく。学校はそういう場をつくることが重要だ。(中略)問題はできるかできないかではない。するかしないかなのである。

では現在、学校現場ではどのような授業が実施されているのでしょうか?

文科省が発表している「今、求められる力を高める総合的な学習の時間の展開(中学校編)」(以下「求められる力」と表記)に沿ってみていきましょう。

「求められる力」によれば

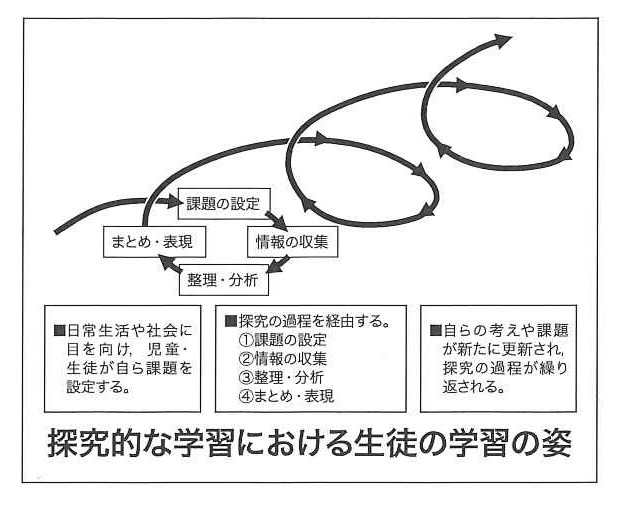

探求的な学習をするためには、学習課程が以下のようになる必要があります。

①【課題の設定】体験活動などを通して、課題を設定し課題意識をもつ

②【情報の収集】必要な情報を取り出したり収集したりする

③【整理・分析】収集した情報を、整理したり分析したりして思考する

④【まとめ・表現】気付きや発見、自分の考えなどをまとめ、判断し、表現する

こうした探究の過程は、いつも①~④が順序よく繰り返されるわけではなく、順番が前後することもあるし、一つの活動の中に複数のプロセスが一体化して同時に行われる場合もあります。

「求められる力」には右図のような模式図が示されています。

「求められる力」には右図のような模式図が示されています。

また探求の質を高めるためには

・協働的に学ぶ

・主体的に学ぶ

ことも必要であるとしています。

「生徒が社会に出たときに直面する様々な問題のほとんどは、一人の力だけでは解決できないもの、協働することでよりよく解決できるものである。しかし、問題を自分のこととして受け止め、よりよく解決するために自分が取り組もうとする主体性がなければ、協働は成り立たない。」(「求められる力」P22)

ここで文科省が挙げている実践例を上記4つの課程ごとに見てみましょう。どういう学習をイメージすれば良いかがわかるのではないでしょうか。

Ⅰ.課題設定

「求められる力」では「課題の設定においては、次の点に配慮することが大切である」として次の3点が示されています。

・ 人、社会、自然に直接関わる体験活動を重視し、学習対象との関わり方や出会わせ方などを工夫すること

・ 事前に生徒の発達や興味・関心を適切に把握すること

・これまでの生徒の考えとの「ずれ」や「隔たり」、対象への「憧れ」や「可能性」を感じさせるように工夫すること

そして9個の事例が掲載されています。その中からイメージしやすい2つをご紹介しましょう。

ーーーーーーーーーー

1)体験活動から課題を設定する

「上流と下流の水質調査」のように、比べて考えるような体験活動を位置付けたり、体験活動後に感じたことを明らかにしたりすることで、「どうしてこのようになっているのか」「どうして違うのか」などの問題に気付き、課題へと高めていくことが期待できます。

「上流と下流の水質調査」のように、比べて考えるような体験活動を位置付けたり、体験活動後に感じたことを明らかにしたりすることで、「どうしてこのようになっているのか」「どうして違うのか」などの問題に気付き、課題へと高めていくことが期待できます。

【実践例】〇〇川の水質調査活動

上流…上流はパックテストの数値がよい。植物や魚の種類が多く、指標生物から見ても水質のよさが明らかだ。

下流…下流は水の濁りが激しく、パックテストからも水質が悪化していることがわかる。

【課題】同じ川なのになぜこんなに違うのか。

2)ブレインストーミングで課題を設定する

テーマについて自由にアイデアを出し合いながら、新しい気付きを得ることができます。自由な意見交換を通して柔軟に発想を広げ、課題を設定していきます。

【実践例】自分の住んでいる〇〇市についてのブレインストーミングを通した課題の設定

「〇〇市は外国人留学生の数が多いらしいよ。」

「〇〇大学ができたからかな。」

「でも、昔から外国人住民の数は多かったみたい。」

「外国とのつながりが深いのかな。」

「何かそれがわかる資料やデータはないかな。」

「〇〇市に詳しい関係者に聞いたら分かると思うよ。」

「自分が住んでいる所なのに知らないことが多いね。」

【課題】自分が住んでいる〇〇市が外国との関わりが深い理由を調べよう。

ーーーーーーーーーー

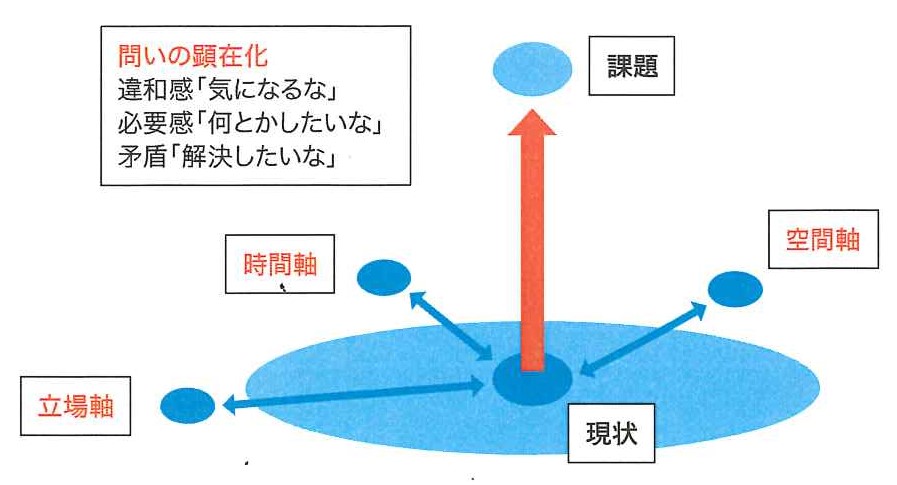

課題設定の視点として「求められる力」では

「現状を時間軸で分析すると、過去はどうだったのか、未来はどうあるべきなのかといった思考が促され、問いが生じる。また、現状を空間軸で分析すると、他の地域や国ではどうなのか、といった思考が促され、さらに、問いが生じる現状を立場軸で分析し、自分以外の専門家の方々や地域の大人、友達の考え等と比較したりすることも考えられる。」(「求められる力」P29)と指摘しています。

「現状を時間軸で分析すると、過去はどうだったのか、未来はどうあるべきなのかといった思考が促され、問いが生じる。また、現状を空間軸で分析すると、他の地域や国ではどうなのか、といった思考が促され、さらに、問いが生じる現状を立場軸で分析し、自分以外の専門家の方々や地域の大人、友達の考え等と比較したりすることも考えられる。」(「求められる力」P29)と指摘しています。

Ⅱ.情報の収集

「求められる力」では、情報の収集において配慮すべき点として次の4つが挙げられています。

・ 学習活動によって「数値化した情報」「言語化した情報」「感覚的な情報」など、収集できる情報の違いがあることを意識すること

・課題解決のための情報の収集を自覚的に行うこと

・収集した情報を適切な方法で蓄積すること

・各教科等で身に付けた資質・能力を発揮して情報を収集すること

そのうえで、

・インターネットで情報を収集する

・図書館や図書室で情報を収集する

・インタビューで情報を収集する

・アンケート調査で情報を収集する

など、17の事例が示されています。

Ⅲ.整理・分析

次に整理・分析です。「求められる力」には「様々な方法で収集した多様な情報を整理したり分析したりして、思考する活動へと高めていく。」とあります。

課題の設定と共に、探求学習の最も大切なフェーズではないでしょうか。ここでは、整理・分析のための様々なツールが事例として紹介されています。

「時系列で分析する」「地図を用いて分析する」「グラフ化して分析する」などに続いて

「テキストマイニング」「KJ法的な手法」「コンセプトマップ」「ベン図」「SWOT分析」等々の手法の事例紹介が続きます。

手にした情報をどのように整理するのか、どのような分類軸でカテゴライズするのか、これは社会に出て実際の仕事を進めるうえでも常に直面する問題です。探求学習のなかで自ら収集した生きた情報を整理・分類する学習はまさに「生きる力」に直結するものだと云って良いでしょう。

生徒たちは様々な手法を通じて、自分たちが収集したデータに取り組みます。そのとき次の点に配慮することが求められています。

①生徒自身が情報を吟味すること

②どのような方法で情報の整理や分析を行うのかを決定すること

※ 「考えるための技法」を用いた思考を可視化する思考ツールの活用や各教科等との関連を図ることを意識する

Ⅳ.まとめ・表現

最後はまとめと発表です。「求められる力」には

「情報の整理・分析を行った後、自分自身の考えとしてまとめたり、それを他者に伝えたりする学習活動を行うことにより、それぞれの生徒の既存の経験や知識と、学習活動により整理・分析された情報とがつながり、一人一人の生徒の考えが明らかになったり、課題がより一層鮮明になったり、新たな課題が生まれたりしてくる。このことが学習として質的に高まることであり、表面的ではない深まりのある探究的な学習を実現することとなる。」(「求められる力」P50)とあります。

「レポートの作成」「ポスターセッションの実施」「新聞にまとめる」等々の他に「シンポジウムの開催」「パネルディスカッションの実施」などの事例も示されています。一方的な発表に留まることなく双方向的な「まとめと表現」を通じて、物事や自分自身に対して深い気付きになるよう内省的になるようにすることが目指されています。

ーーーーーーーーーー

さて、では具体的に小中学校でどのようなテーマで探求学習が行われているのでしょうか。ネットを探索してみると、西東京市の公式Webサイトのなかに「西東京ふるさと探求学習」と云うページを見つけました。西東京市ではキーワードを「探求」とし、「自ら学び、共に学ぶ、地域に学ぶ」と云うキャッチフレーズのもと、体験的で探求的な独自の取り組みを全ての市立小中学校で行なっています。

そのなかの中学校の取り組みをみると

・西東京を知る「トレジャーハンター」の取り組み

・西東京市の未来を創る

・西東京市を誰もが住みよい街にする

・職業体験

・農業体験

等々のテーマで課題を立てて学習を進めています。

これをみると実社会、実生活に即して学習を進めるという「探求学習」の趣旨が良くいかされていることがわかります。Webに公開されている実施例を見ると、職業体験も単なる「体験」ではなく、

①前もって問題意識をもって準備し、

②実際の体験から情報を収集し、

③体験後に事前の意識と事後の認識の差を整理・分析し、

④学んだことをまとめ発表する、

という探求学習の要件を見事に満たす取り組みがなされています。

いま全国の小中学校で教科横断的な「探求的な学び」が進められています。それが高校になると「古典探求」や「世界史探求」や「理数探求」のような形の学びになり、大学入学共通テストにおいては「歴史総合、世界史探求」「地理総合、地理探求」のような科目に結実することになります。

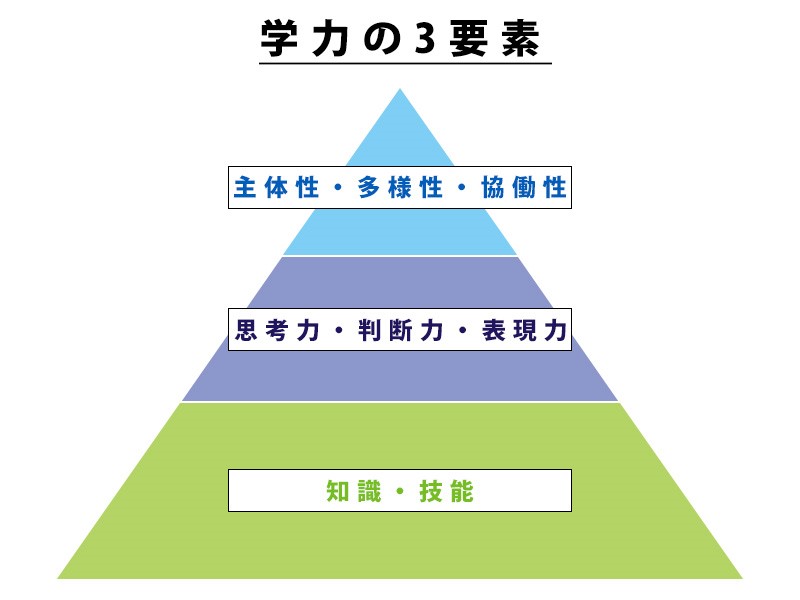

探求学習は、新指導要領で求められている学力の3要素のうち「主体性・多様性・協働性」の涵養に向いている学習と言って良いのではないでしょうか。

探求学習は、新指導要領で求められている学力の3要素のうち「主体性・多様性・協働性」の涵養に向いている学習と言って良いのではないでしょうか。

今回の記事では「探求学習」において何が目指されているのか、に注目し、総合学習のなかの探求を見てきました。では教科の中では、生徒たちは何を学んでいるか。高校での教科探求、共通テストの探求科目については稿を改めて考えてみたいと思います。

もっと具体的なことが知りたい方・実際にご相談をご希望の方は、

下記よりお申し込みください