大学入試・ひのき君の大学選び:私立編

前回はひのき陽翔(ハルト)君の国公立受験の可能性に絡めて一般選抜型について話を進めましたが(6月5日付「ひのき通信」をご参照ください)、実はハルト君の本命は私立大学です。そこで今回は彼の私立大学選びの様子を見てみましょう。

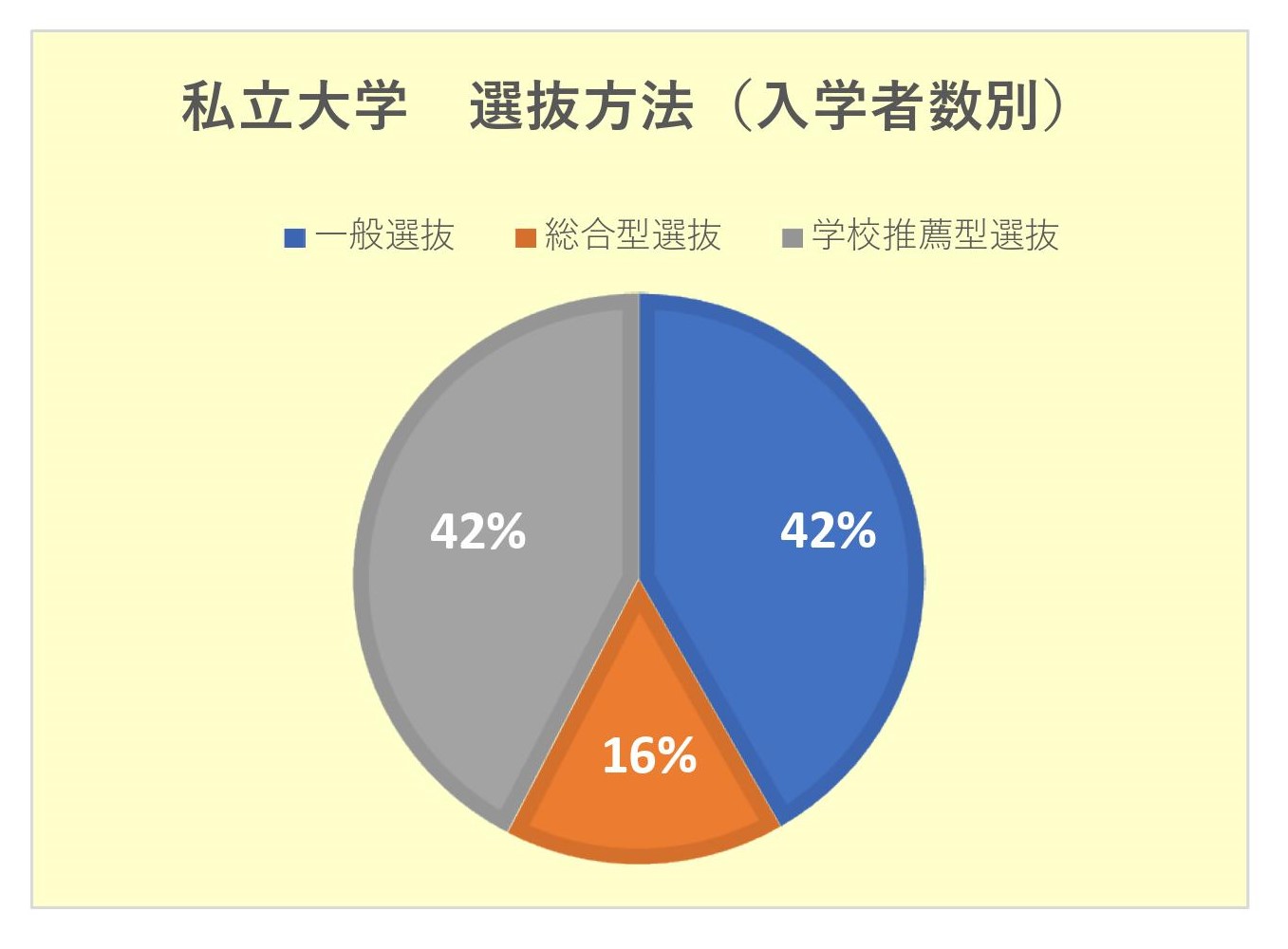

さて、私立大学ではいまや「学校推薦型選抜」「総合型選抜」による受験者が半数を超える状況になっています。右の表をご覧ください。これは2022年度の資料で少し古いのですが、この時点でも学校推薦型と総合型を合わせて58%にもなっています。

さて、私立大学ではいまや「学校推薦型選抜」「総合型選抜」による受験者が半数を超える状況になっています。右の表をご覧ください。これは2022年度の資料で少し古いのですが、この時点でも学校推薦型と総合型を合わせて58%にもなっています。

ハルト君も出来れば「指定校推薦」を利用して受験したいと考えています。

今回は先ずこの「学校推薦型選抜」「総合型選抜」についての確認からはじめましょう。

◇学校推薦型選抜

これは以前「推薦入試」と呼ばれていた方式で、保護者の皆さまにはこちらの方が耳になじんでいるのではないでしょうか。「学校推薦」というぐらいですから、この方式を利用しようとすると高校の校長先生の推薦が必要になります。

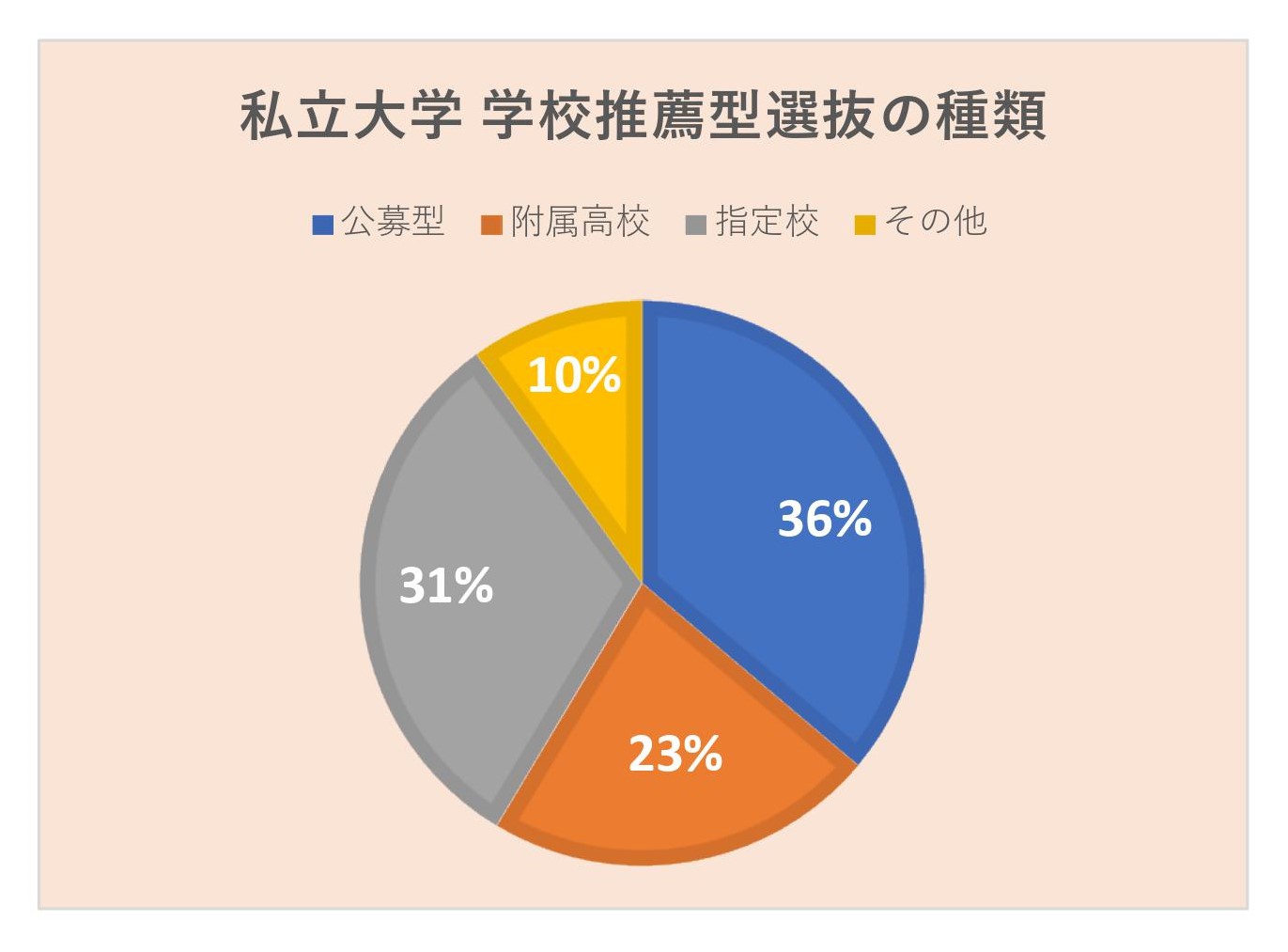

この学校推薦型には大きく分けて「指定校推薦型」「公募制推薦型」の2つの方式があります。

この学校推薦型には大きく分けて「指定校推薦型」「公募制推薦型」の2つの方式があります。

「指定校推薦」は大学側が高校に対して推薦枠を提供するもので大学が設定する基準を満たしていればほぼ確実に合格が見込めます。

ただし推薦枠には人数制限があり、人気校・学部であったりすると、高校内の競争を勝ち抜かねばなりません。校内選考では、教科の成績のほか部活動や課外活動の実績などを総合的に判断されるのが一般的です。

「公募型推薦」は高校の推薦さえもらえれば誰でも利用できる推薦入試です。ただこれも当然、大学が設定する基準を満たしていなければなりません。またこちらは推薦がもらえたからと言って確実に合格できるわけではありません。倍率は大学により、また学部・学科により様々です。1.0倍のところもあれば10倍を超えるところもあります。公募推薦を考えるなら、志望校の倍率は前もってしっかり調べておきましょう。一般的に言って、一般入試よりは倍率が低くなることが多いといって良いでしょう。

◇総合型選抜

かつてAO(アドミッション・オフィス)入試と呼ばれていたものです。ただしAOがともすれば「一芸入試」的な扱いで、学力不問というイメージが無くもなかったことに対して、入試改革に際して文科省が、すべての入試方式で学力評価をするように求めたこともあり、この総合型でも書類選考に際して高校での成績を参考にする大学が増えています。とはいえ、総合型は大学が「求める生徒像」に合う人物を志望理由書や面接・小論文などで選抜する方式で、他の選抜方式に比べると学力の占める割合は大きくはありません。大学で何を学びたいのかが明確になっている人は、意欲や熱意をうまく伝えることが出来れば、模試の判定に関わらず挑戦してみるのも良いかもしれません。大学がアドミッションポリシーとして「求める学生像」を提示していますので、まずそれを確認するところから始めましょう

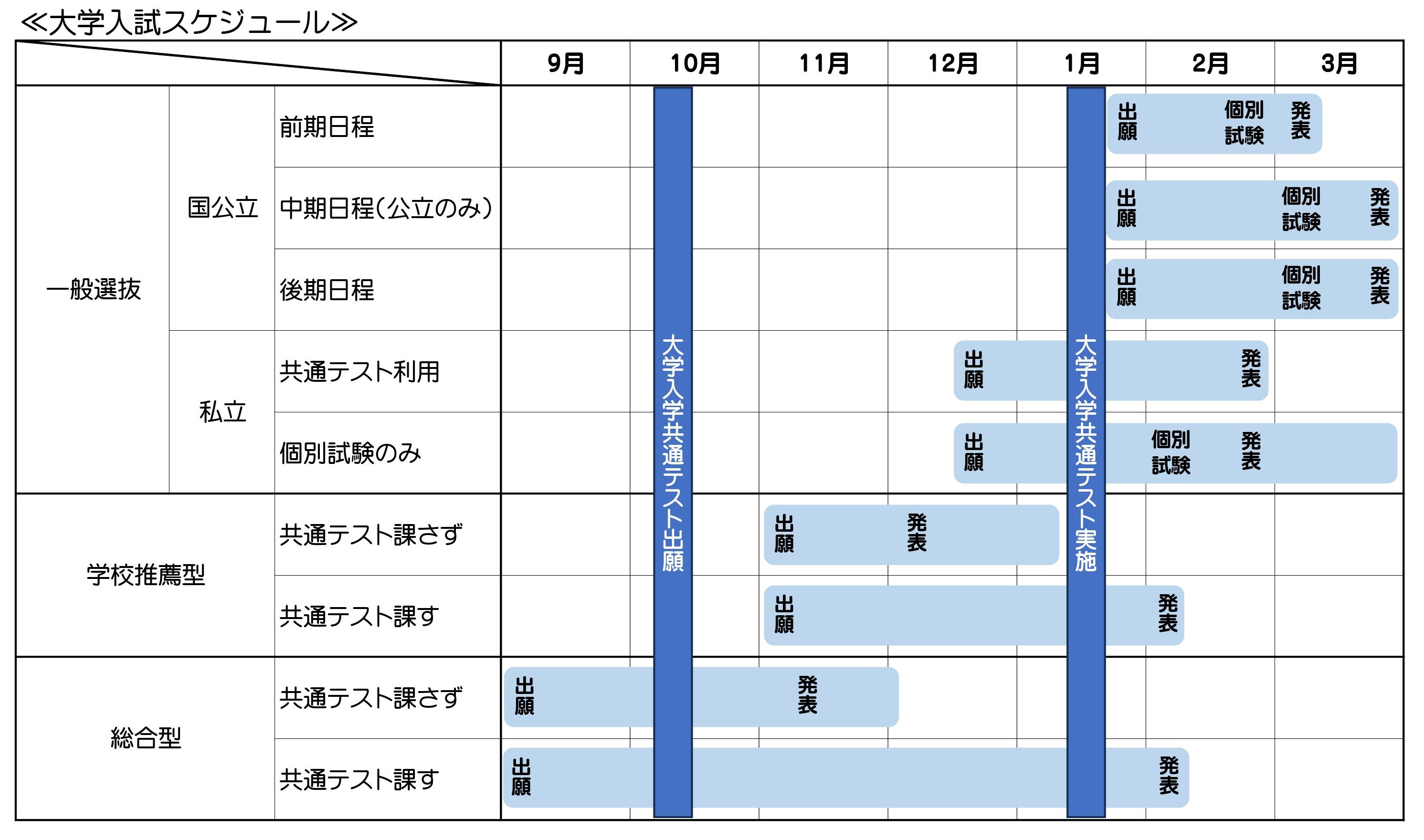

推薦型・総合型は受験日程が早いのも特徴です。大学入試スケジュールの一覧を下に掲げますので確認してみてください。総合型では9月に出願が始まるケースもありますので注意が必要です。

また、この2つの方は一般選抜と異なり、高校での成績が大きくものをいいます。ここからは高校での成績が大学入試において、どう評価されるのかを見ていきましょう。

高校の成績に関しては「評定平均」「学習記録概評」について理解しておく必要があります。

◇評定平均

まず「評定」とは高校で各学期ごとの成績を5段階で評価したものです。中学での「内申点」と同じと思ってください。

評定平均とは、高校1年から高校3年の1学期までの全科目の評定の平均と云うことになります。中学までと同様、3つの観点「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「学びに向かう力・人間性」に基づいて評価が決まります。1年生・2年生は学年末の、3年生については1学期の「評定」が計算の対象になります。

実際に計算してみましょう。ハルト君の1年生の評価は以下のようなものでした。

高1の評定平均は3.2でした。やはり理数系の科目が足を引っ張ってしまったようです。高2ではハルト君は文系科目を中心に授業(12科目)を履修するので、少しは盛り返せるのでは、と思っています。さてハルト君が高2末の成績を加えて評定平均を3.5に上げるためには、どの程度のガンバリが必要なのでしょうか。チョット計算してみましょう。高2では12科目履修していますので、高1・高2で25科目の履修となります。よって

3.5×25-42(1年の評定合計)=45.6 → 46

12科目の評定合計を46にもっていかねばなりません。ほぼオール4ですね。うん、ちょっとキツイかな?これを考えても推薦型の入試形態を利用するためには高1からの頑張りが必要なことが分かります。

また平均評定により合否を判断する場合、全教科だけでなく特定教科の評定平均を使う場合もあります。例えばハルト君の国語・社会・英語の成績を見てみると(4+3+4+3+4+3)/ 6=3.5 となります。大学・学部によっては、全体評定いくつ以上かつ特定科目の評定いくつ以上、などと云う基準を示す場合もあります。

◇学習成績概評

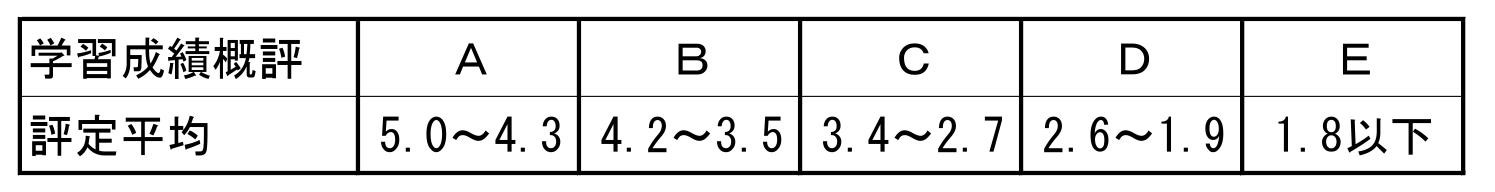

先ほど、評定平均を3.5以上にするには、という試算をしました。なぜ3.5だったのでしょうか。大学によっては出願の基準を「学習成績概評」で示すところもあります。これは評定平均を5段階に分けて示すものです。「評定平均」と「学習成績概評」の関係は以下のようになります。

大学によっては、成績概評で出願資格を示すところもあり、有名私立大学では「学習成績概評」B以上としているところが多いようです。前述のように3.5がひとつの目安になるわけです。

この「成績概評」は全ての教科が対象になりますので、体育や音楽などの副教科についても成績を確保するのに注力する必要があります。これも大事な注意点です。

さて、大まかに確認が終わったところで今度はハルトくんの大学選びをみていこうと思います。

ハルトくんは、敬愛する先輩が進学したX大学に興味をもっています。X大学は様々な入試制度をもっています。ハルト君の志望に沿ってみていきましょう。

もちろん一般入試もあるのですが、今回は「推薦型」「総合型」にフォーカスしたいと思います。

ハルトくんの1番のねらい目である「学校推薦型」から見ていきましょう。ハルトくんは経済学を学んでみたいと考えているのでX大学の経済学部について見ていきます。ハルトくんの高校は指定校枠を持っていますが、推薦基準は3.5以上だと高校の先生に聞きました。この基準値は大学側から各高校に示されているもので高校により基準値は変わります。一般的に言って難度の高い高校ほど基準値は低く設定されています。高校ごとに異なるので、大学のHPなどで基準値が確認できるわけではありません。

指定校推薦は専願(第1志望であり合格後必ず入学することが前提)で受験する必要があります。

全教科の評定平均を3.5にするのがなかなかハードルが高かったのは前述のとおりです。そこでハルト君、「公募型」に目を向けてみました。X大学の「公募推薦」には専願制と併願可能な方式のの2種類が用意されています。一般的には公募推薦も専願の場合が多いので、これは珍しい部類です。他には桜美林大学、大正大学、帝京大学、武蔵野大学などが併願可能な公募制の推薦を実施しているようです。

さてX大学の公募制の基準を見てみると、経済学部では専願の場合は3.3以上、併願の場合は3.5以上とありました。やはり併願だと基準は上がります。また専願の場合には、基準に達していなくても各種資格(英語、簿記、情報etc)などにより出願できるようになっているようです。これは受験生にとってはありがたい措置です。英検をはじめとする各種資格に早くから取り組んでおく意味はこんなところにもあります。

推薦型における審査内容は、一般的に学力検査や小論文、口頭試問、大学入学共通テスト、面接などですが、X大学では面接のみになっています。また提出書類は「推薦書」「志望理由書(600~800字程度)」「読書リポート(課題図書あり)」「調査書」となっています。

次に総合型を見てみました。X大学には各種の総合型が用意されています。ここでは1次審査で学力検査を課す「基礎学力方式」に注目してみましょう。この方式は併願可能です。これも珍しいケースで、一般的には総合型も専願である場合が多いようです。それはそうですよね。総合型という方式は大学がアドミッションポリシーを通じて「求める学生像」を示し、正に自分こそがその求める学生である、とアピールして受験するわけです。「この大学のこの学部のこの研究室こそが私が入学するべき場所である」として願書を出すわけですから、あちこちの大学に願書を出すような事態は想定されていません。

ただ、併願可能ということは受験生にとってはとても有難いことです。探してみると併願可能な大学(もちろん学部によって異なります)は結構な数あって、関東圏では立教・中央・国学院・桜美林etcなどの有名大学でも併願可能な総合型を実施している学部があるようです。

さてX大学の入試要項を見てみましょう。まず出願書類は「志願者調書」「志望理由書(400字)」「高校の調査書」です。審査は1次審査と2次審査の2段階方式になっており、1次審査が基礎力検査で、教科は2科目です。経済学部は「英語・国語」か「英語・数学」が選択できます。マークシート方式で各科目60分です。2次審査は「オンライン面接」で10~15分となっています。

このほか、X大学は総合型の中に様々な形式を用意しています。1次審査が書類審査で2次審査が面接と云う形式で検査があったり、大学側が用意したセミナーに参加すると1次審査が免除される形式があったりと、受験生の便宜を様々な形で図ってくれています。

この大学に限らず、受験生の便宜を考えて様々な形式を持つ大学も少なくありませんから、気になっている大学がどのような入試方式を用意しているのかを、先ず確認するところから始めてください。

ーーーーーー

上記のX大学はベネッセ偏差値50前後の大学をモデルにしています。モデルにした大学の入試要項を参考にさせていただいているので、記事中の入試方式や基準は実際の大学のものとかなり近いものになっていると思っていただいて構いません。

が、これは飽くまで話を分かり易くするための一例です。個々の大学は様々な入試形態を用意しています。また2025年度は新学習指導要領で学んだ生徒が初めて受験に挑む大きな変革の年でもあり、私立大学の入試においてもいろいろ変化することが考えられますので、気になる大学、志望校になる可能性のある大学については、HPなどを参考にしっかりと正確な情報を集めていく必要があります。

一般選抜と異なり、推薦型・総合型については大学側がどのような人物を求めているのかが大きなポイントになります。先ず「アドミッションポリシー」を読むところから始めましょう。

もっと具体的なことが知りたい方・実際にご相談をご希望の方は、

下記よりお申し込みください